der fiktiven Insel Santa Lemusa

Neuste Beiträge

- Eine Premiere in Weimar: die Kisten der Kukaldaria

- Bericht aus Raum Nummer 8: Miso

- Diese gehackte Hühnerleber ist einer Hexe gewidmet

- Marrokos goldene Königin - die Salzzitrone

- Revidierter Klassiker aus Syrien: Tabouleh

- Ein Dip vom Kap Domèn: Kawotaise – aus Karotten und Süsskartoffeln

- Fuss vom Schwein, im eigenen Gelee gefangen: Pieds de porc St-Antoine

- Um ein Haar wärs ein Palast geworden: Panais royal

- Aus Sehnah: Brotsuppe mit Hühnerherzen

- Salzig uminterpretiert: Bananenschaum mit Seehasenrogen

- Ergiebig uns schön: Terrine aus dem Kopf eines Spanferkels

- Ein überraschender Apéro-Snack: Oliven auf senegalesische Art

- Was wäre Asien ohne die Rote Bohnenpaste

- Senegals Nationalgericht Thiéboudienne

HOIO und Cookuk

- Das Tagebuch von Raum Nummer 8 (Susanne Vögeli und Jules Rifke)

- HOIO-Rezepte in der Kochschule – das andere Tagebuch

- Immer ein Experiment wert: Vakuum-Fermentation (Grundrezept)

- Überholter Klassiker – Boeuf à la mode d'aujourd'hui

- Viel Geschichte, viel Gelatine – Bœuf à la mode (Rinderschulter mit Karotten)

- Klassiker aus Korea – mit modernen Mitteln hergestellt: Kimchi – im Vakuum fermentiert

- Die Salzgurke – ein Klassiker aus dem Königreich der Milchsäuregärung

- Wundersame Transformation im Beutel: milchsauer vergorene Spargeln

Etwas ältere Beiträge

- Pfeffrige Suppe aus Singapur: Bak kut teh

- Rauchzeichen von Trobriand-Inseln: «Mona» – ein Taro-Dessert

- Leichte Kost mit Gewicht: Taschenkrebs im Sud gekocht

- Aus Singapur: Hokkien hae mee, Nudeln mit Garnelen

- Alles mit «P»: Peter Polters Peterli-Pastinaken

- Wärmendes aus Tocantins: Caldo de Chambari

- Osmanische Kuttelfreuden, im Handumdrehen zubereitet: İşkembe Çorbası

- Zwischen Nase und Schwanz: Kaninchen-Innereien auf Knollensellerie

- Ein sensorisches Erlebnis schönster Art: Xiǎolóngbāo – Teigtaschen aus Shanghai

- Ein vegetabiles Gehirn aus Lyon: Cervelle de Canut – Frischkäse mit Kräutern und Gewürzen

- Im Namen von Laozi: Zwetschgeneis mit Ingwer

- Schnelle Erfrischung für warme Sommerabende: Melonenkaltschale mit Buttermilch und Minze

- Selbst gemacht ein würziges Küchenkunststück: Dresdner Sauerbraten

- Der kasachische Klassiker Beşbarmak wird am besten mit den Fingern zum Mund geführt

- Gilt als das Nationalgericht von Kasachstan: Kuurdak – ein Eintopf aus verschiedenen Innereien vom Rind

- Kaum ein anderes Gericht ist im Osten von Kasachstan so populär wie Laghman (Лагман), ein Gemüseragout mit Nudeln und wenig Fleisch

- Aus der Nachbarschaft von Milano Centrale stammt diese Lattichsuppe mit Taleggio

- Aus La Puiguignau stammt die blumige Gewürzmischung «Sourire», bei der Entsteheung auch Paul Gaugin seine Finger mit im Spiel hatte

- Eine sehr leichte, feine und würzige Suppe mit ein bisschen Fisch: S'ngao chrouk trey – ein Rezept aus der Khmer-Küche

- Passt zu Fleisch oder Klebreis – Jeow Som, ein säuerlich-scharfer Dip aus dem nördlichen Laos

- Fürchterlich altmodisch und einlullend aromatisch: Choux de Bruxelles à la crème nach Ali Bab

- Ein kulinarisches Monument aus den sechziger und siebziger Jahren: Chicken Kiev

- Nicht aus Russland, sondern aus der Ukraine: Borschtsch wärmt auch als vegetarische Suppe

- Ein west-östlicher Wickel aus Mallorca: Llom amb col – Schweinelende in Wirsing

- Ein Klassiker aus der Lombardei: Trippa alla milanese – eine Kuttelsuppe mit Saubohnen

Grosse Projekte

- 2002 - Einweihung der mobilen Boutik von HOIO in Genf

- 2003 - «Autorretratos» – Inszenierungen in Santa Lemusa und Buenos Aires

- 2004 - «Waiting Room» im Kunsthaus Baselland

- 2005 - Das Geheimnis einer Spalte auf der Älggi Alp

- 2006 - «It's only Beluga» - ein kulinarisches Alphabet

- 2007 - Einweihung des Handwagens von HOIO in Ivry su Seine

- 2008 - Geheimagent Hektor Maille bricht zu seiner mehrjährigen «Mission Kaki» auf

- 2010 - HOIO stellt seine globale Gewürzmischung «World No 1» vor, zunächst in Kinshasa

- 2011 - Salon de Lecture in der Kunsthalle Mulhouse

- 2012 - Im Rahmen des Projekts «44/33» taucht Santa Lemusa im Stadtspital Triemli auf

- 2012 - In Riehen bricht ein Papierboot auf zu seiner Reise nach Santa Lemusa

Mundstücke

- Ahornsirup

- Anis

- Apfel

- Aprikose

- Artischocke

- Aubergine

- Banane

- Bauch vom Schwein

- Blumenkohl

- Brust vom Huhn

- Chili

- Fenchel

- Fuss vom Schwein

- Gewürznelke

- Gurke

- Herz vom Rind

- Kapern

- Karotte

- Kombu

- Kopf vom Schwein

- Koriander

- Kubebenpfeffer

- Kutteln vom Rind

- Kürbis

- Leber vom Lamm

- Limette

- Lorbeer

- Lunge vom Lamm

- Magen vom Huhn

- Majoran

- Mangold

- Maniok

- Melone

- Muskat

- Nigella

- Olivenöl

- Pastinake

- Perilla

- Petersilie

- Pfeffer

- Rhabarber

- Rosenkohl

- Rotkohl

- Rotwein

- Salz

- Schwarzer Kardamom

- Schwarzwurzel

- Seeigel

- Sichuanpfeffer

- Spargel

- Stangensellerie

- Taschenkrebs

- Tiger-Fugu

- Tomate

- Zimt

- Zitrone

- Zucchini

- Zunge vom Rind

- Zwetschge

Gewürze aus Santa Lemusa

- Anis «Désir de Tikk»

- Chili «Krot Kriket»

- Chili «Papok»

- Chili «Piment Cancan»

- Fenchel «Fnui de Castebar»

- Gewürznelke «Bourdons d'Ejac»

- Kardamom «Kap de la Bandole»

- Koriandersamen «Kantalil»

- Kreuzkummel «Chera de Sentores»

- Kubebenpfeffer «Cubèbe de Sugiau»

- Kurkuma «Meriti Kochon»

- Lorbeer «Loia d'Askatas»

- Mohn «Grains de Liliac»

- Muskatblüte «Macis Coco»

- Muskatnuss «Miskat Coco»

- Nigella «Mystèr de Maizyé»

- Pfeffer schwarz «Senpuav nwè»

- Pfeffer weiss «Senpuav blan»

- Piment «Mussagor»

- Safran «Crocus Mont Fouet»

- Salz «Neige Bandon»

- Salz geräuchert «Neige Fim»

- Salz grau «Le Noir Stendhal»

- Salz rosa «Le Rouge Stendhal»

- Schw. Kardamom «Queue d'Éléphant»

- Senf schwarzer «Moutad de Maioli»

- Sesam «Sésame Baba»

- Sichuanpf. «Rougeurs de St-Brice»

- Sternanis «Baschi Dao»

- Thymian «Thym de Carbelotte»

- Wacholder «Perles de St-Anne»

- Zimt «Kannèl d'Oscar»

- Zimtkassie «Bois des Brumes»

Abkürzungen

- Grosses Popup-Fenster Karte von Santa Lemusa

- Grosses Popup-Fenster Karte der Hauptstadt Port-Louis

- Sämtliche Gewürze von HOIO: Boutik «Masalee» (Seite im Aufbau)

- Grosses Popup-Fenster Weltkarte Episoda (Mittelpunkt Zürich)

|

«An Dingen zweifeln, an denen sonst niemand zweifelt»

Die hier wiedergegebene deutsche Version dieses Interviews mit José Maria erschien erstmals am 11. Juni 2002 in einer Beilage der «Basler Zeitung» zur Kunstmesse Art33, S. 5. (Die französische Urversion des Gesprächs unter dem Titel «Des jardiniers professionnels» wurde publiziert in «le journal» no. 4, (janvier-mars 2002>) des Genfer Kunstraums Attitudes.)

Basler Zeitung (BaZ): Der Kunstsommer 2002 steht ganz im Zeichen des Politischen - namentlich die Kasseler Documenta versteht sich als eine Veranstaltung, die politisch relevant sein will und den herrschenden Diskursen Widerstand entgegensetzt. Auch Sie sind ein Künstler, der sich immer wieder politisch oder sozial engagiert - erinnert sei hier zum Beispiel an Ihre «Performance de résistance» vor zwei Jahren. In einem Interview mit «Artforum» haben Sie nun aber gesagt, politische Kunst oder Widerstandskunst langweile Sie. Warum?

José Maria: José Maria: Ich habe nie gesagt, dass mich solche Kunst prinzipiell langweilt - diese amerikanische Journalistin hat mich da wirklich falsch verstanden. Was mich langweilt, das ist vor allem dieser professionalisierte Widerstand - Künstler wie Thomas Hirschhorn zum Beispiel, die Bewusstsein predigen und dabei bewusstlos in der Welt herumkritisieren. In ihrer Arbeit formulieren diese Künstler derart allgemeine Kritik, dass niemand sich betroffen fühlen muss - solche Kritik berührt alles und nichts zugleich, sie bietet Widerstand aber ohne Reibungsfläche.

In den grossen Kunstausstellungen der letzten Zeit waren mehr denn je Künstlerinnen und Künstler aus der sogenannt nicht westlichen Welt vertreten: Viele unter ihnen formulieren mit ihren Werken Kritik an den Regimes ihrer Länder oder aber den post-kolonialen Attitüden des Westens. Im Werk des Kubaners Kcho zum Beispiel geht es immer wieder um Schiffe oder Stege - damit evoziert er das Schicksal der sogenannten «Boat People» und prangert an, dass die Bevölkerung Kubas vom Regime quasi auf der Insel eingesperrt wird.

Kcho formuliert seine Kritik meiner Meinung nach in allzu stereotyper Weise. Er wiederholt sich und ist sich dabei sicher bewusst, dass der westliche Markt Künstler bevorzugt, die immer das gleiche tun - das verkauft sich einfach besser. Auch für die Kuratoren ist Kcho doch ein simpler Fall: «Künstler aus Kuba», «Boat People», «das Regime» - und schon ist alles erklärt. Von einem Künstler aus der nicht westlichen Welt erwartet der Westen doch geradezu, dass er die sozialen Verhältnisse in seiner Heimat anprangert. Wenn einer aus der Karibik mit abstrakten Bildern in den Westmarkt will, dann stösst er auf wesentlich mehr Widerstand - der Westen will nämlich nicht, dass sich Fremde in seine Geschichte der Malerei einmischen.

|

Viele Künstler aus der nicht westlichen Welt suchen mit ihrer Arbeit doch auch nach ihrer eigenen Identität.

«Ein Künstler aus der Karibik auf der Suche nach seiner Identität» - das ist ja so einfach. Ich finde, dass man damit aufhören sollte: Die meisten Menschen sind heute auf der Suche nach ihrer Identität - das ist weder den Künstlern vorbehalten, noch den Bewohnern der Karibik oder irgendeines anderen Teils dieser Welt. Schauen Sie sich die Schweiz mit ihrer «Expo» an - ist das etwa keine Suche nach Identität?

Es gibt eine andere Form des Widerstands, die heute sehr populär ist: Der Widerstand gegen eingefahrene Wahrnehmungsmuster und vorgefasste Meinungen. Auch über Ihre Arbeit haben ich schon gelesenen, dass sie die gängige Auffassung des Bildes als Ikone in Frage stelle.

Leider, ja. Wenn Kuratoren und Kritiker nicht wissen, warum sie eine Arbeit interessiert, dann entdecken sie meistens irgendeine Irritation gängiger Sichtweisen. Das Publikum hat dann die Pflicht, mit einem Rucksack aus vorgefassten Meinungen und gängigen Wahrnehmungsweisen in die Ausstellung zu kommen - denn sonst können die Kuratoren und Künstler ja ihre Irritationsarbeit nicht leisten. - Das ist eine Art Irritationsrhetorik, die von einem völlig irrealen Bild des Ausstellungspublikums ausgeht - dieses kommt nämlich nicht aus irgendeinem Wahrnehmungsmittelalter. Hinter dieser Rhetorik verbirgt sich eine alte Avantgarde-Idee, dass die Kunst nämlich immer schlauer, weitblickender, sensibler zu sein habe als ihr Publikum. Die Kunstkritik spricht so aber nicht mehr von der Kunst, sondern eigentlich vom Publikum.

Da stellen Sie der Kunstkritik aber ziemlich schlechte Noten aus. Auch Ihre Arbeit hat doch immer wieder mit Widerstand zu tun - um welche Formen geht es Ihnen denn da?

Mich interessiert, wie ein jeder mit seiner eigenen Rolle umgeht - welchen Widerstand er da mobilisiert. Natürlich ist das eine Recherche ohne Ende.

Widerstand gegen die Rolle, die uns die Gesellschaft aufzwingt?

Ich glaube nicht, dass es in erster Linie die Gesellschaft ist, die uns Rollen aufzwingt - jedenfalls bringt es wenig, sie deshalb anzuklagen. Die Rollen, von denen ich spreche, sind uns wesentlich näher - sie haben mit unserer eigenen Geschichte, der Geschichte unseres ganzen eigenen Lebens seit den Anfängen zu tun. Diese Geschichte konditioniert uns wohl hauptsächlich über das Mittel von mehr oder weniger bewussten Befürchtungen: Wir sind in einer Rolle gefangen und fühlen das auch, wir spielen unser Leben so wie Schauspieler - aber wenn wir nichts unternehmen, dann ist es immer das gleiche Stück. Die kleinste Abweichung von dieser Rolle macht uns Angst: Wir haben das Gefühl, dass wir dafür bestraft, ausgelacht werden könnten. Das hindert uns daran, unser Begehren und unsere Möglichkeiten auszuschöpfen. Wir verlernen alles, was nicht zu unserer Rolle gehört. An die Stelle unserer Eltern, Tanten, Stiefeltern, Lehrer oder Geschwister, die diese Rolle vielleicht einst für uns geschmiedet und deren Stimmen wir längst integriert haben, setzen wir die Gesellschaft: Wir befürchten, dass sie uns bestraft, wenn wir sagen, was wir wirklich denken. Über diese böse Gesellschaft lässt sich auch mit anderen reden. Ja indem wir uns etwa über die Einengungen durch die Gesellschaft beklagen, stützen wir uns gegenseitig darin, diese Rolle auf keinen Fall zu verändern. Die Gesellschaft dient uns da als eine Art fiktives Echo.

|

Aber die Gesellschaft, in der wir heute leben, spielt doch eine wichtige Rolle für uns. Klammern Sie da nicht wesentliche Bereiche aus?

Natürlich muss man mit den Gesellschaften verhandeln, in manchen Punkten auch widerstehen. Das erste Problem jeden Widerstandes aber ist: Gegen was soll er sich richten. Die offensichtlichen Dinge (soziale Ungerechtigkeit oder politische Unstimmigkeit) sind da für die Kunst zumindest meist nicht sonderlich interessant - zumal die Medien, die politischen oder sozialen Apparate da wesentlich effektvoller arbeiten können. Das, wogegen sich mit den Mitteln der Kunst zu widerstehen lohnt, liegt in uns selber - es sind Dinge, die uns ganz normal, unberührbar oder auch völlig evident erscheinen.

Zum Beispiel?

Diese Art von Widerstand fängt mit den banalsten Dingen des Alltags an: Wenn wir zum Beispiel seit ewiger Zeit keine Artischocke mehr gegessen haben, weil wir Artischocken nicht mögen, dann sollten wir welche essen und beobachten, was dabei eigentlich geschieht. Wir haben aber auch das Recht an Dingen zu zweifeln, an denen sonst scheinbar niemand zweifelt. Das kann erfrischend sein - und natürlich kann da auch das Politische wieder mit hineinspielen.

Und was für eine Rolle soll die Kunst bei alledem spielen?

Die Kunst kann ein Katalysator sein - wenn sie aufhört so zu tun, als sei sie klüger als der Rest der Welt. Wir sollten den Widerstand, den wir im Rahmen unserer gesellschaftlichen Rolle etwa als professionelle Resistenten spielen, durch einen Widerstand ersetzen, der uns wirklich berührt, der uns etwas angeht. Das kann verwirrend sein für uns selbst, für unser Umfeld auch. Vielleicht wird das von Aussen auch gar nicht als Widerstand wahrgenommen - weil es nicht die üblichen Zeichen des Widerstandes trägt. Die Differenz aber ist trotzdem sichtbar.

|

Wie situieren Sie denn da Ihre eigene Arbeit? Mit Ihrer Serie der «Abstraktionen» formulieren Sie ja auch eine Art Kritik an einem religiösen Verständnis von Kunst und mit «Rothko and me» nehmen Sie eine Ikone der Moderne in Ihren Besitz.

Viele Künstler haben sich in den letzten Jahrzehnten gegen ein Verständnis von Kunst als höhere, transzendente Realität gewehrt - vergeblich. Auch ich werde daran nichts ändern. Mit «Rothko and me» sowie den anderen Bildern dieser Serie will ich vielmehr eine Art Katalysator für Kommentare sein. Denn jeder, der von einem Rothko steht, hat das Recht, seinen Kommentar dazu abzugeben. Dieser Kommentar aber verändert das Bild und dadurch kommt ein persönliches Verhältnis damit zustande. Mein Kommentar kann andere Rothko-Liebhaber erfreuen oder verärgern. Er soll aber vor allem dazu anregen, Bilder durch eine persönliche Sichtweise zu transformieren - nicht nur die Ikonen der Moderne, sondern all die Bilder, die uns in einer statischen Weise vorgeführt werden.

Sie wollen also den Betrachter dazu anregen, seinen Blick und seine Gedanken zu befreien - den vorgegebenen Lektüren zu widerstehen. Gleichzeitig regt aber auch ihre Arbeit immer wieder zu recht klassischen Lektüren an: Bei «Rothko and me» könnte man etwa über die verschiedenen Realitäten sprechen, die da in einem Bild repräsentiert sind.

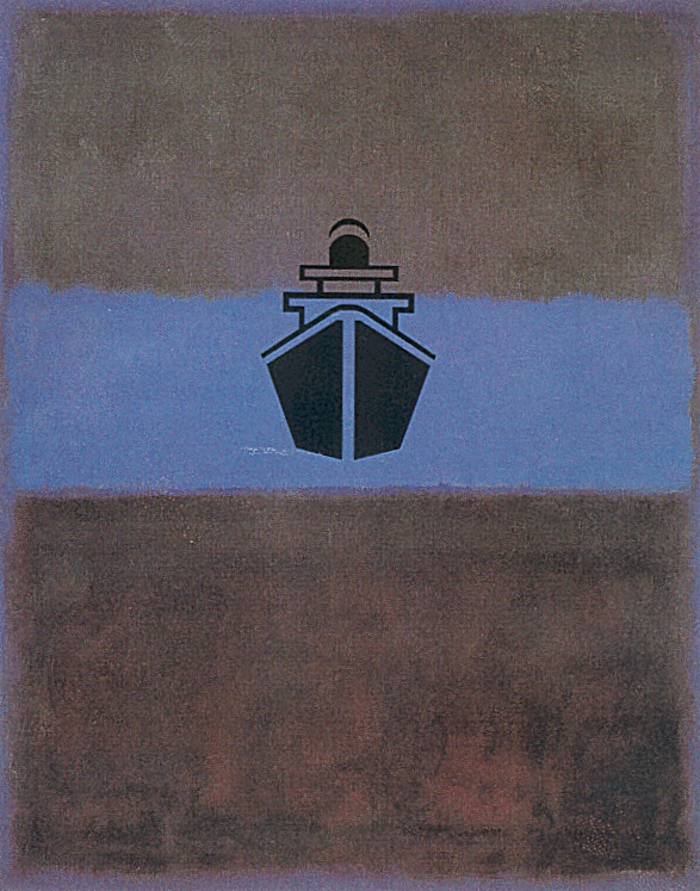

Natürlich kann man das so lesen - man kann darin auch den Kampf des Betrachters mit dem Bild sehen, der wiederum von Dritten beobachtet wird. Doch primär geht es mir nicht darum. In einer früheren Serie habe ich viel einfachere Kommentare abgegeben. Auch da habe ich zum Beispiel eine Postkarte von einem Rothko genommen: Über das intensiv blaue Feld in der Mitte des Bildes habe ich eine kleine Schiffszeichnung gesetzt und einen neuen Titel hinzugefügt: «This picture would be much more beautiful if a ship would come out of the blue». Das war ein Wortspiel und nicht völlig unschuldig, was die Rezeption von Rothkos Werk angeht. Was mich daran aber vor allem interessiert hat, war, dass ich als simpler Mensch etwas intelligentes mit diesem Werk anfangen kann. Ich wollte zeigen, dass jeder die statischen Zeichen verschieben und damit etwas dazu beitragen kann, dass die Welt ihm näher und so insgesamt etwas munterer wird.

Ist es nicht etwas naiv zu glauben, dass ein Kunstwerk diesen Effekt haben kann?

Nein, ich finde nicht. So wie uns das Bild einer Quelle das Gefühl einer Erfrischung geben kann, so können uns andere Bilder dazu anregen, unsere persönlichen Selbstverständlichkeiten zu überprüfen, vielleicht neue Gedanken, neue Reaktionen, neue Geschmäcker auszuprobieren. Kunst kann uns dazu animieren, Ansätze in unserem Denken wahrzunehmen, die wir bisher wegen der genannten Befürchtungen schlicht ignoriert haben. Das Unveränderliche ist ja das, von dem wir glauben, dass es sich nicht zu verändern lohnt. Sie mögen das für naiv halten, doch das ist die Richtung, in die ich weiterdenken will. Wenn ein Kunstwerk nur schon die Hoffnung nährt, dass sich am nicht Veränderungswürdigen doch etwas bewegen lässt, dann macht das mich jedenfalls glücklich.

First Publication: 6-2002 (vormals PJ016)

Modifications: 10-3-2009, 17-6-2011